Aurélie Denis

LE SOUFFLE COURT

Exposition ET cycle de performances / Artistes invités

Ce site documente mon exposition personnelle Le souffle court à la galerie du Haut-Pavé, du 18 janvier au 19 février 2022.

La multiplicité des formes et des temporalités – images fixes, performances, installations éphémères, traces – demandait une alternative au vernissage « traditionnel » : parmi les œuvres exposées, plusieurs duos ou trios d’artistes – musique, danse, poésie sonore, peinture dansée – sont intervenus le temps d’un week-end. En établissant des correspondances entre différents modes de perception – visuelle, sonore, gestuelle –, chaque dispositif générait ses propres développements et ses propres voies d’improvisation ; d’une performance à l’autre, les résonances formelles ont fait émerger un récit inattendu.

Je remercie chaleureusement Simonetta Parisi, Jacques Pochat, Xavier Mussat, Kecap Tuyul, Magali Albespy, Laurent Sériès, Niels Mestre et Séverine Ballon.

Aurélie Denis

AURÉLIE DENIS

—

ENTRETIEN

Depuis plusieurs années, vous avez développé un processus d’expérimentation artistique qui en passe par différents médiums : l’écriture, le dessin, l’encre de chine, la performance… Pouvez-vous raconter les différentes étapes de ce travail, et le lien entre ces différentes pratiques avec votre corps – qu’il vous a fallu reconstruire suite à un accident ?

J'ai écrit un livre, Le Taxi pour essayer de retracer les sensations nouvelles dans mon corps. Ce qui est intéressant dans un accident, c’est qu’il y a un avant et un après. Personnellement, je ne compare pas mon corps d’avant et mon corps maintenant. Je ne peux pas retrouver les sensations de mon corps d’avant – j’ai oublié. Ce corps d’après l’accident était tellement nouveau qu’il a fallu que je réapprenne tout : apprendre à marcher, à sentir le sol, à tenir un verre…

Je décrirais ce corps nouveau comme un corps expérimental, à expérimenter. Si j’essayais de porter un verre en verre à ma bouche, il fallait que je ne le quitte pas des yeux, parce que ma main ne le sentait pas – à cause d’un trouble de la sensibilité superficielle et profonde. Mais au moment de le porter à ma bouche, il n’y avait plus de verre : il était tombé. Il suffisait que je le quitte des yeux une fraction de seconde pour que ma main le lâche. Pour moi, le livre était une manière de conserver une trace de toutes ces premières fois – comme un enfant qui apprend à marcher. Lorsqu’on vit toutes ces premières fois à l’âge de 25 ans, avec une conscience accrue de tout ce qui se passe – c’est assez dingue. Le propre de l’état d’enfant, c’est qu’on oublie toutes ces premières fois. On ne se souvient plus de tout ce que l’on a ressenti, appris, découvert : la première fois qu’on se met debout, le contact avec le sol, les appuis.

Le fait de pouvoir me mettre debout a été progressif. La première fois que j’ai pu me remettre debout, il y avait quatre kiné, j’avais 8 mains sur moi. Je ne sentais absolument pas le bas de mes jambes – je ne sentais pas le sol. J’étais un buste volant. Tout à coup, je voyais devant moi, au lieu de voir le plafond. Tout ça est très cinématographique – parce que je vivais principalement dans mon regard… J’étais très heureuse de découvrir un autre point de vue, mais ne sentant absolument rien, je ne comprenais pas comment c’était possible…

C’était comme la naissance d’un corps nouveau…

Oui. Dans un de ses livres, Gilles Deleuze parle de Joë Bousquet, un poète qui a reçu une balle dans la moelle épinière pendant la première guerre mondiale, et qui est resté paralysé. Pour lui, il s’agit d’une trajectoire : il relie l’avant avec l’après. Je me suis toujours dit que mon accident participait d’une trajectoire, comme une tentative de relier l’avant et l’après. Ce n’est pas une comparaison entre le corps d’avant et le corps d’après, mais en produisant cette liaison, j’avais l’impression de donner du sens à ce qui m’était arrivé. Avant mon accident, j’ai travaillé sur la question de l’équilibre instable, je fabriquai des sculptures pour qu’elles tombent, en associant le mot équilibre à instabilité. Relier l’avant et l’après, c’est très humain, c’est une manière de trouver du sens. Accident, ça veut dire « événement fortuit », ça ne s’explique pas. C’est la conjonction d’une multitude de facteurs imbriqués. Chez Joë Bousquet, l’accident est relié à un destin – c’est ce qui a donné sens à sa vie.

Ce livre, le Taxi, a donc été un premier acte. Est-ce que l’écriture a produit des ramifications ?

J’ai commencé à écrire pour pouvoir lire en public – pour opérer une transmission assez directe. Au départ, je lisais des textes à l’hôpital de Garches, devant des gens en fauteuil. Ce qui m’intéressait, c’était de trouver un rythme dans la lecture pour pouvoir réécrire par la suite : je coupais des passages, il y a des mots qui me venaient dans l’instant, certains passage qui sonnaient faux, etc. Le livre s’est écrit comme ça : il fallait absolument que je le fasse, que je transmette au plus proche de ce que je ressentais – c’était un geste de survie. Après avoir terminé l’écriture du livre, j’en ai fait des lectures, mais c’était beaucoup moins jouissif, tout était figé.

Par la suite j’ai rencontré une amie qui avait fait les beaux-arts et j’ai pris des cours de dessin avec elle. J’avais besoin de me représenter mon corps dans l’espace. J’ai dessiné les gens qui étaient avec moi à l’hôpital. Au départ, j’étais encore dans la narration, je me racontais des histoires à travers le dessin – comme dans le livre en un sens. Mais déjà, je me concentrais beaucoup sur l’anatomie : où sont les tensions des muscles, qu’est-ce qui bouge, qui fonctionne dans ces corps paralysés… Sur certains dessins, j’ajoutais des mots, « les inadaptés », « trop grand pour le fauteuil »… Le mouvement était déjà présent, mais de manière figurative.

J’ai redécouvert mon corps par fragments. Une main, puis l’autre. Le sol, que je me suis mise à sentir petit à petit, vu que je ne sentais pas mes pieds. Je ne sentais pas où étaient les choses dans mon corps – où était ma cuisse, où était mon bras… La première fois que je me suis retournée toute seule dans le lit, ça a été un événement ! C’est par le mouvement que j’ai redécouvert mon corps, de manière fragmentaire, par petits bouts. Le moindre déplacement était un voyage à l’autre bout du monde. Il fallait refaire toutes les connexions neuronales.

Dans les dessins, on retrouve cette confusion : on ne sait pas où sont les membres, les parties du corps sont emmêlées. Sur l’un d’eux j’ai écrit : « Mon corps est un pyjama, à chaque fois que j’essaie de sortir un pli se crée... »

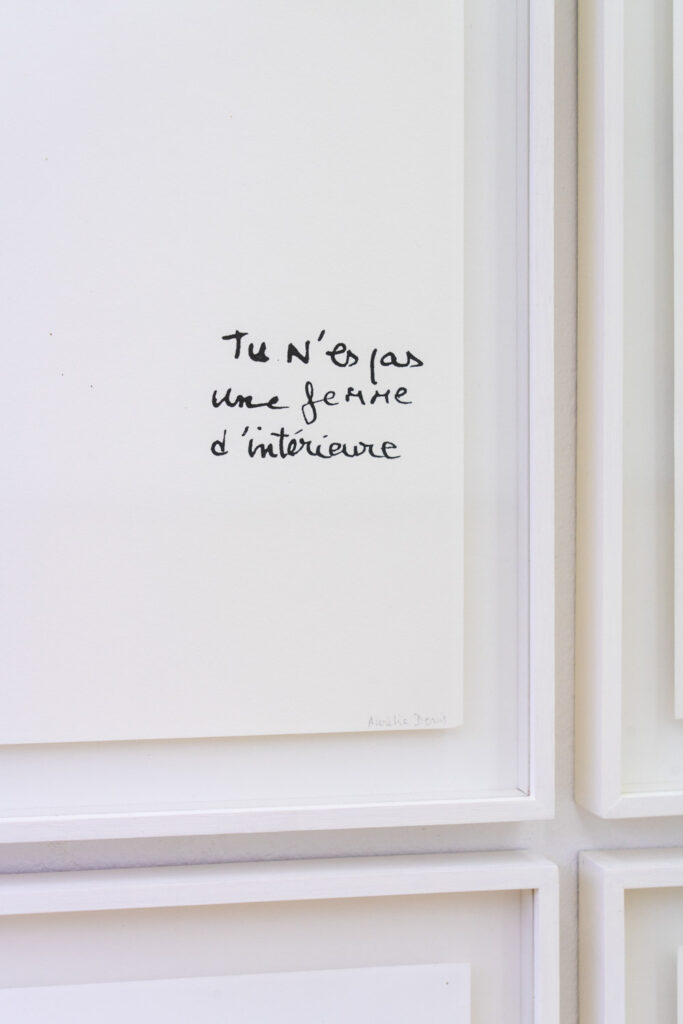

Dans ces dessins, le texte et l’image produisent des décalages. Quel rapport entre texte et image cherchez-vous à créer ?

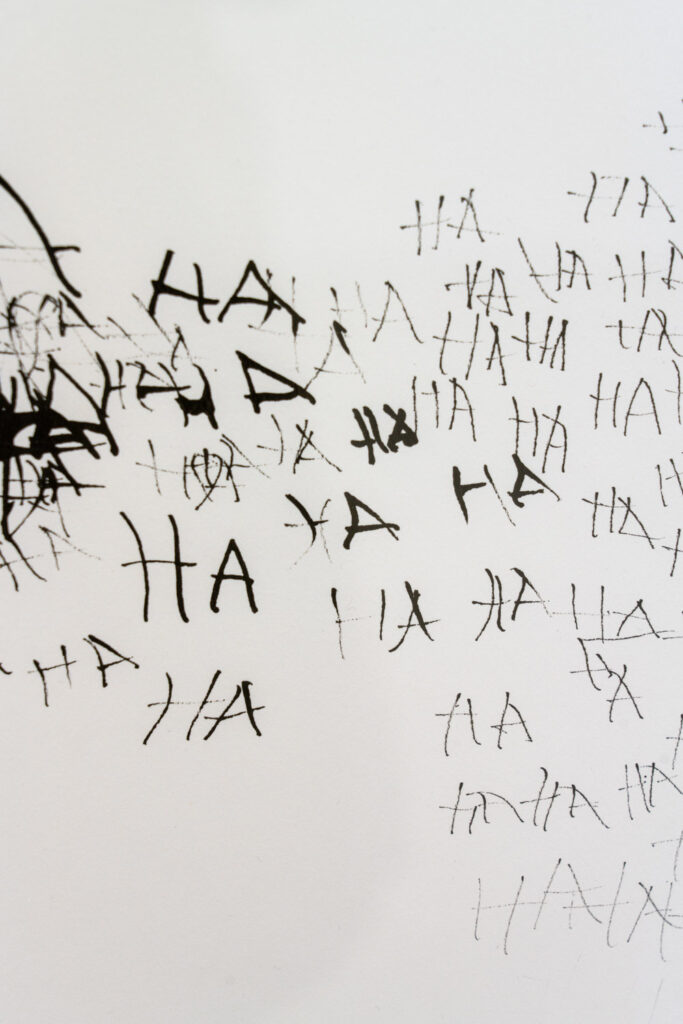

Je me suis rendue compte récemment que l’articulation des doigts, c’était la langue. Et que la main, c’était une bouche. Dans le dessin, dans le geste du dessin, quelque chose passe dans la parole. Quand je dessine, j’ai envie de dire des choses. Et parfois une phrase passe dans le dessin. Ça met en mouvement des connexions et des mots apparaissent. Ou alors à l’inverse, il peut arriver que j’ai des mots dans la tête, et que ces mots mettent le dessin en route. Il y a une connexion très claire pour moi entre le geste de dessiner et les fonctions du langage. Là sur ce dessin, les lettres empêchent le mot de tomber, comme la jambe qui empêche le genou de tomber…

Le langage sert en quelque sorte d’agrafe pour le corps…

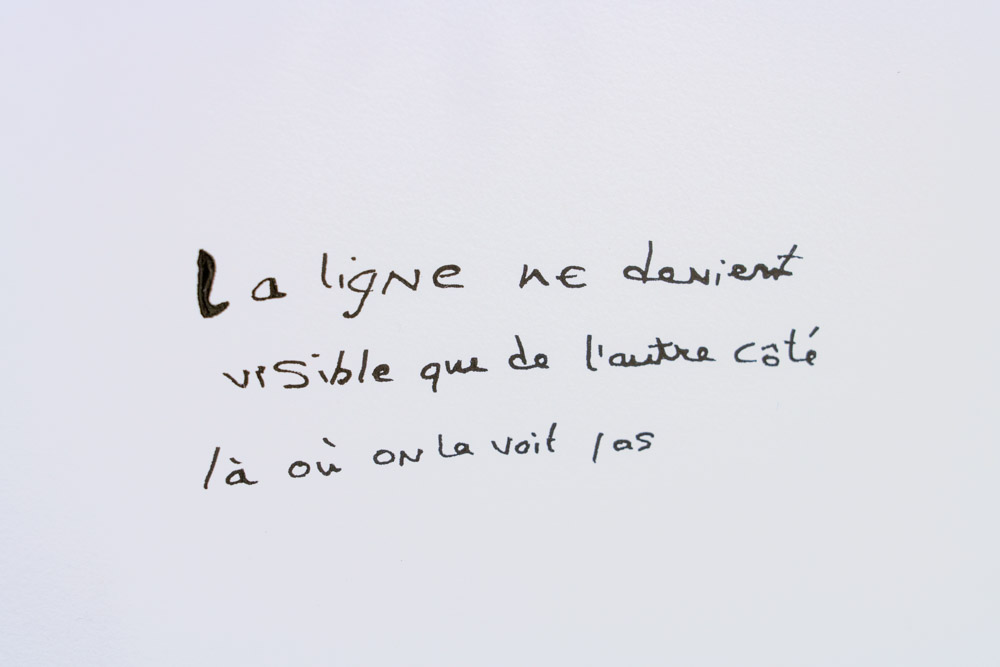

Oui, le mot « agrafe » correspond bien… C’est un joli mot. J’associe souvent la conjonction de coordination à la notion de coordination du mouvement. L’amie qui m’a donné des cours de dessin était une fanatique de la ligne. Elle m’a appris à tracer des lignes à main levée. Je faisais une première ligne très claire, pour ensuite repasser dessus, et trouver la ligne juste. Pour moi, ça a été un travail de projection mentale, pour arriver ensuite à faire de la géographie dans l’espace. Ça demande une concentration énorme, et pour tracer cette « ligne juste », il faut complètement ralentir son geste. Il s’agit d’appuyer à peine sur le papier – c’est une caresse plus qu’une marque. Quand on va trop vite, on force le trait.

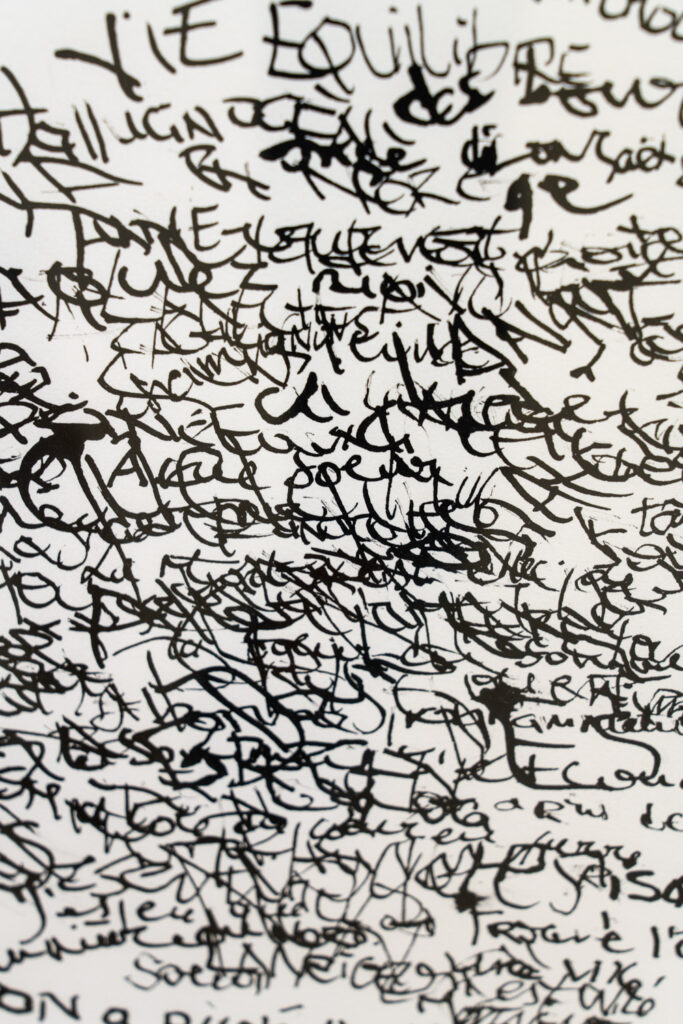

Cet exercice de projection de la ligne s’est en quelque sorte intégré à mon corps, et m’a servi à projeter mes mouvements en suivant cette ligne. A force de projeter la ligne, de tracer à main levée pendant un an, j’ai pu sentir mes points d’appui de manière plus fine : le point d’appui du crayon sur le papier, le poids de mon poignet, de mon coude, de mon épaule. Ces différentes parties de mon corps ont repris consistance au fur et à mesure. A force de ralentir, on ressent beaucoup plus. A force de projeter – comme une danseuse projette son saut avant de le faire – lorsque j’allais marcher, je sentais où était mon genou, ma jambe… Je visualisais l’ensemble de ces membres en action. C’étaient des mouvements fantômes – qui ne correspondaient pas exactement à ce que mon corps était en train de faire, comme si il y avait un décalage entre la marche projetée mentalement et celle que mes membres étaient en train d’effectuer. J’avançais parce que je voyais mes jambes avancer, et quand je finissais un mouvement, les images continuaient. Il y avait une superposition d’images mentales, qui m’aidait à décomposer et à recomposer le mouvement. Quand je rentrais chez moi, il fallait absolument que je dessine ces mouvements que je nommerais « parasites », que je les couche sur le papier à l’encre de Chine, parce qu’ils restaient dans ma tête, ils ne s’arrêtaient pas. Il fallait que je dépose ces mouvements qui ne se posaient plus. Sur le papier c’est devenu autre chose, qui n’a plus rien à voir avec les mouvements qui m’ont accompagnée. Ce n’est pas un manuel de proprioception ! J’ai fait énormément de ces encres, des centaines, et je n’en ai gardé que quelques unes.

Est-ce que vous faites une distinction entre geste artistique et geste « thérapeutique » ? Et est-ce que cette distinction a d’ailleurs un sens pour vous ?

J’aurais tendance à trancher cette distinction en disant que c’est de l’art auto-biographique. Le matériau que j’utilise, c’est ma vie. L’art, c’est faire. Et tant qu’on ne fait pas, on ne sait pas où on va. Composer, décomposer, déconstruire, reconstruire, cela fait partie des procédures utilisées par les artistes. Ces expériences sensorielles ont à avoir avec une certaine sensibilité à son propre corps. Et le fait que j’ai un handicap m’a obligé à développer une très grande attention à tout ce qui se passe dans mon corps. On retrouve ça dans un livre que j’aime beaucoup, Bras Cassé de Henri Michaux. Immobilisé sur un lit d’hôpital, son bras dans le plâtre, il se met à analyser tout ce qui se passe dans son corps. Il y a également le cas de Moshe Feldenkreis, resté immobilisé pendant 2 ans. Il ne pouvait plus marcher, et on lui disait qu’une opération aurait 50% de réussir. Il a commencé à explorer ses points d’appui, en ressentant ses pieds, en étant attentif à sa douleur, et il a réussi à remarcher en modifiant ses points d’appui par rapport au sol. Dans la méthode qu’il en a tiré, tout est lié – la cheville, le genou, la hanche… Cette méthode aide beaucoup de personnes – des danseurs, des comédiens – à être dans leur corps.

Du coup, est-ce qu’on peut dire que ça part d’un handicap, ou est-ce que le handicap est une situation expérimentale qui permet de faire l’expérience de son corps d’une autre manière ? Et du coup qui nécessite une plus grande acuité à ce qui s’y déroule ? Quand il y a un manque, il faut compléter. En un sens, j’ai l’impression que si je n’avais pas fait tout ce travail, la contrainte ne me serait pas apparue. Mes kinés me disaient d’accélérer quand je marchais, pas de ralentir – pour garder le geste continu, ne plus être dans l’ellipse. Je menais déjà un travail artistique avant mon accident, du coup, c’est l’art que j’ai utilisé, c’est ce que je savais faire. Après ce long travail sur la ligne, je suis passée à autre chose. Si j’avais continué, peut-être que je serai en train de faire de la peinture, des tableaux…

Quand vous dites que vous êtes passée à autre chose, cela correspond au moment où vous avez commencé à travailler sur le mouvement ?

Oui, après ça, j’ai adapté mon livre pour la scène. J’ai joué six fois cette pièce, au ciné13 à Montmartre. Il y avait deux chaises sur scène, et je passais d’une chaise à l’autre. Et à la fin, il y avait une danse sur une musique de Jean-François Pauvros. Suite à ça, je suis allée voir Claire Heggen du théâtre du mouvement, et je lui ai demandé de m’aider à travailler sur ce spectacle. J’ai fait le programme « solo en chantier », qui consiste à déconstruire un solo. Avec le corps que j’avais, j’ai essayé de déconstruire ce solo ; ça m’a beaucoup apporté. J’étais à la lisière entre le mot et le corps. J’étais passée de la lisère entre le dessin et le mot à la lisère entre le mot et le corps – le mouvement venait compléter la narration. Il restait encore une part de narration, même si l’aspect charnel – et sexuel – tendait à prendre de plus en plus de place. L’aspect sexuel est très présent dans mon travail – dans le livre, les dessins, les encres de Chine. La découverte du corps est passée par une sexualité… cronenbergienne…

Ensuite, j’ai fait tous les stages au théâtre du mouvement – en travaillant à un ralentissement. Un ralentissement qui n’en passait plus seulement par la ligne, le bras, la main, mais par le corps tout entier. En ralentissant, j’ai retrouvé des points d’appui. J’ai travaillé sur le fait de descendre au sol, de remonter, d’aller ailleurs. Cela m’a aidé à gagner en stabilité. A force de décomposer le mouvement – un peu comme un musicien fait ses gammes – j’ai pu me repérer dans le mouvement, savoir où j’étais dans l’espace, jouer avec mon équilibre instable. Et c’est seulement au bout des trois ans de formation compète que j’ai pu commencer à accélérer. Là j’ai développé le travail sur ce que j’appelle les « glitchs », ces sortes de spasmes qui parcourent mes mouvements. Un mouvement incontrôlé est souvent signe d’empêchement, alors que chez moi, ça devient une esthétique : ils surviennent, je les accepte, je prends le temps de les laisser s’exprimer.

En 2015, j’ai fait le seul en scène – je ne pouvais pas du tout utiliser mon corps. Et en 2021, j’ai fait un autre solo, En chair et en son, où là je n’utilise que mon corps, plus du tout les mots.

Où en êtes vous du rapport avec ce corps aujourd’hui ?

Aujourd’hui, vu que je n’utilise plus mon bras, suite à un accident en 2019, j’ai un bras qui pend… J’aimerais trouver le moyen de passer du bras qui pend au bras qui pense. Comment lui redonner un sens à ce bras ? Pour moi c’est une question vitale. Ce corps, je suis un peu obligée de le réinventer tout le temps… Aujourd’hui je ne me sens plus en prison. J’aimerais bien écrire un livre sur Michael Jackson. Pour échapper à son père, il a fallu qu’il invente des espaces internes. Tu ne peux pas inventer un espace à l’extérieur si tu ne l’as pas déjà travaillé en toi. Son père battait ses enfants, et pour lui échapper, il inventait des stratégies – comme des trous où il arrivait à se faufiler… Quand je le regarde danser, j’ai l’impression de voir quelqu’un qui échappe à une emprise. Il se faufile, il essaie d’échapper à quelque chose...

A partir de ce travail sur le mouvement, vous avez développé une pratique performative. Pour la pièce Corps-bruit, créée en 2019, vous êtes accompagnée de 2 musiciens. Comment fonctionne ce trio ?

Corps-bruit, avec les musiciens Xavier Mussat et Niels Mestre fonctionne comme un dialogue. Ils accompagnent mes mouvements, ils me suivent dans mes déséquilibres. Et de mon côté, j’alterne entre des moments où je m’appuie sur les sons, les rythmes qu’ils produisent et des moments où j’essaie de suivre ce me dicte mon corps. Dans cette forme, j’oscille entre théâtralité et performance. Parfois, la musique m’anime et je me mets à incarner des personnages – dans le visage, dans le corps. Parfois j’en sors, et je redeviens performeuse : je reviens dans mon corps, mes points d’appui – l’attention à l’espace, à mes déséquilibres, de manière à créer des tensions, des torsions, des glitchs. Lorsque je me relève très lentement, je ne peux pas être dans une fiction : le réel m’ancre. Je suis obligée d’être dans mon corps.

Dans l’exposition Le souffle court, vous avez présenté une performance à la frontière entre danse et dessin. De quelle manière le dessin et la performance se sont croisés au sein de votre pratique ?

Dans mon rapport aux mots et au dessin, il y a souvent quelque chose de très brut, de très direct. Dans certaines séries de dessin, les mots font irruption de manière naïve ; parfois c’est une sorte de voix-off qui commente ce qui se passe dans le dessin. J’ai fait une série de gouaches inspirées de séquences de films, comme Ivan le terrible de Eisenstein – où l’on retrouve des commentaires, parfois assez humoristiques. Par exemple, dans un dessin qui s’inspire d’un plan, j’ai écrit « Il faut évaluer la bonne distance si on veut que les personnages au 3e plan existent ».

J’ai fait une autre série de dessins à l’encre, assez sexualisés, où apparaissent des corps emmêlés, très exposés. Cette série de dessins – qui a donné lieu à une publication aux éditions Derrière la salle de bain – est un peu le point de départ de l’exposition. Mais l’idée d’exposer seulement cette série de dessins bien encadrés m’ennuyait un peu. Je voulais que ça bouge ! Visuellement, cette série est assez cohérente, mais je n’avais pas envie de faire juste un accrochage pendant un mois, dans une galerie. C’est là qu’est apparue l’idée de lancer des invitations à d’autres artistes, afin que l’exposition donne lieu à une expérience sensorielle, qui se transforme dans le temps. Je voulais réunir mes différents gestes artistiques, et inviter d’autres artistes à intervenir, à produire des échos, des résonances, défaisant les frontières entre les genres.

Comment s’est déroulée l’exposition ?

Le temps d’activation s’est déroulé principalement sur un week-end. Il y a d’abord eu un premier temps en musique : j’avais invité Simonetta Parisi et Jacques Pochat à jouer devant les dessins – avec un duo santour et saxophone. Ce duo produisait un dialogue assez riche avec les encres de chine – qui travaillent sur une forme de musicalité du trait, avec différentes épaisseurs de trait. Les archets que Simonetta utilise pour jouer du santour créaient une sorte de danse de lignes : comme un pinceau, mais servant à produire du son. Tout au long de l’exposition, des liens se sont créés ; par exemple, Simonetta avait installé le santour sur une petite table à roulette dont je me suis servie pour installer ma peinture et mes pinceaux lors de la performance qui a suivi.

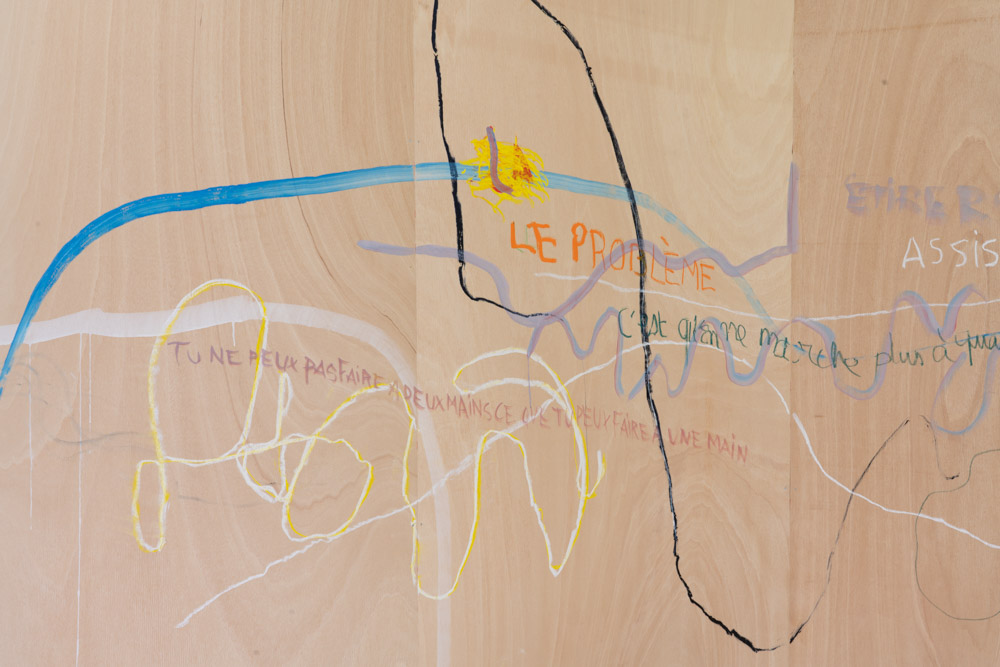

Pour cette performance qui s’est déroulée le samedi soir,j’avais demandé à un ami de réaliser une grande feuille en bois, comme une surface avec laquelle il me serait possible de jouer, de dessiner et de danser. Xavier Mussat, qui participe au projet Corps-bruit m’accompagnait à la guitare. Il improvisait, et je me suis mise à peindre en écoutant mes sensations, dans un état de proprioception. Le corps en mouvement s’est mis à générer des phrases, comme un croisement entre les sensations et le sens. Des phrases comme « tu ne peux pas faire à deux mains ce que je tu peux faire à une main ».

Le principe de la feuille est assez récurrent dans votre travail…

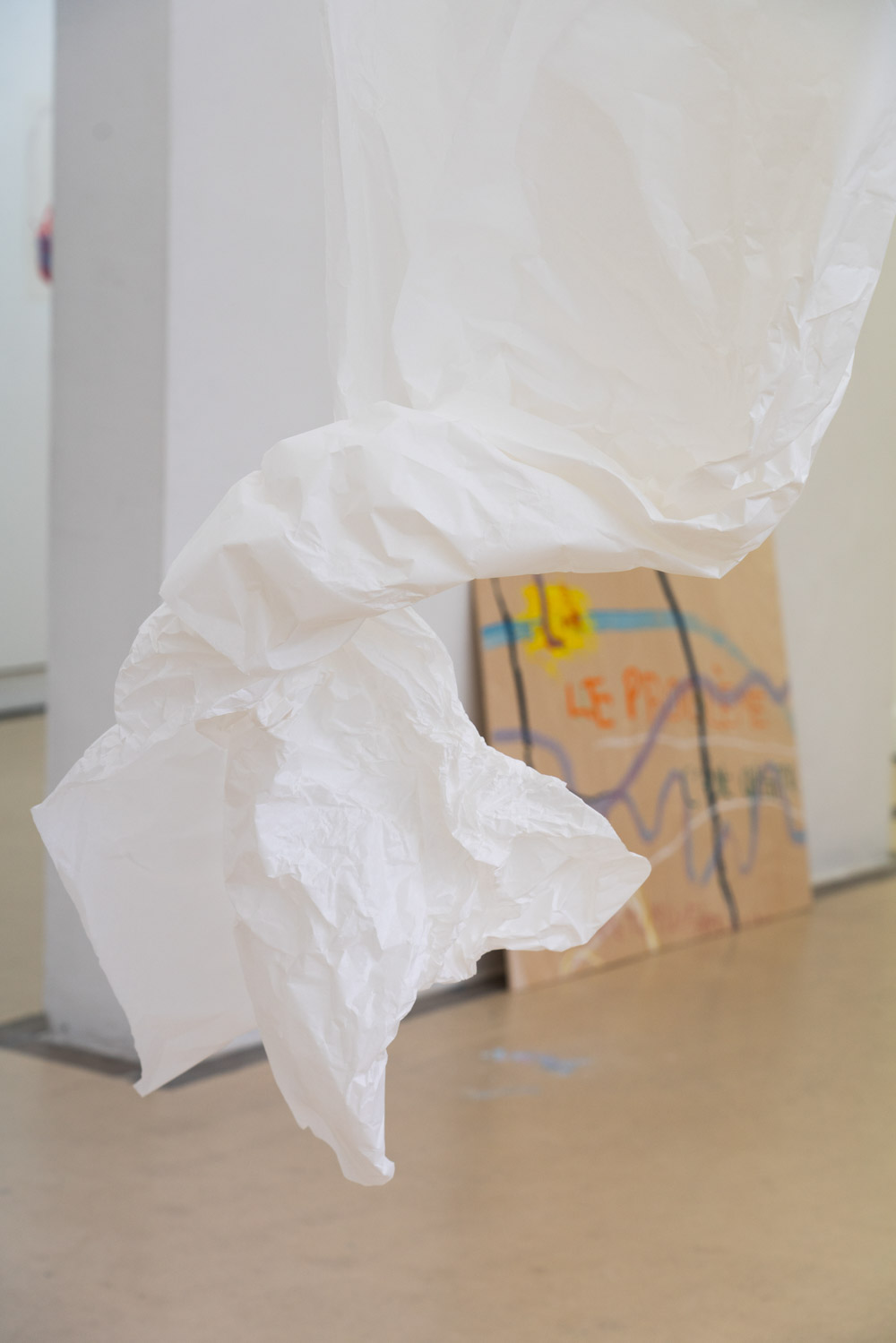

Oui, j’utilise beaucoup la surface de la feuille. Feuille à la verticale dans Para nacer aqui, dans le cadre du festival En chair et en son ; à l’horizontale avec cette feuille de bois. J’ai également utilisé une feuille lors d’une autre performance avec la violoncelliste, Séverine Ballon, à la fin de l’exposition – en utilisant sa dimension de sculpture et sa dimension sonore.

Lors de la performance avec Xavier, la feuille de bois était vierge, comme une grande surface de projection, et je l’ai ensuite recouverte de lignes et de mots. J’ai commencé en la caressant, en dansant contre sa surface. Puis j’ai utilisé mon bras droit, qui a une motricité réduite ; à un moment, les muscles de mon bras étaient contractés, je ne pouvais pas aller plus haut. Du coup j’ai cherché à bouger autrement, mais sans bouger mes pieds ; par exemple en utilisant l’épaule au lieu du poignet et de la main. J’ai cherché la manière de reposer mon articulation tout en continuant à tracer. Comment bouger autrement quand le muscle est fatigué, et en même temps tellement tendu qu’il paralyse le mouvement… ? Ça m’a obligée à jouer avec d’autres muscles, d’autres articulations. C’est quelque chose que j’ai trouvé sur le moment : c’est une situation qui s’est inventée à partir d’un blocage, d’une contrainte. Le dessin m’a amenée à une autre manière de bouger. Le résultat final – et certaines des photos de cette performance – restituent bien ce trajet, cette invention dans l’instant.

Comme un geste de dessin-danse, ou de danse-dessin ?

Oui, le geste du trait m’a amené à un geste de danse, à une création de mouvement dans le corps. J’ai trouvé un autre endroit où bouger à partir d’un blocage. C’est pour ça que j’aime la performance : le mouvement te fait découvrir des choses que tu ne connais pas – de toi, de ton corps. A un autre moment de la performance, mon bras gauche soutient le bras droit ; je deviens en même temps la marionnette et le marionnettiste… C’est de l’auto-manipulation. On ne sait plus qui manipule qui. Pour prendre un autre exemple, quand je me lève très lentement, le bras se lève par réflexe, ce qui va m’aider à me lever – mais ce n’est pas moi qui l’active. Je joue beaucoup avec ça dans ma danse : j’écoute où le corps veut aller, et je me sers des trajets et des réflexes musculaires, de ce qui se tend et de ce qui se détend. C’est pour ça que je dis « on ne sait pas qui manipule qui ». Mon corps produit certaines actions autonomes, que j’accompagne. Et je découvre de nouvelles réactions et de nouvelles possibilités au fur et à mesure de la performance.

Vous parliez de rebonds, d’échos entre les interventions : comment se sont-ils manifestés ?

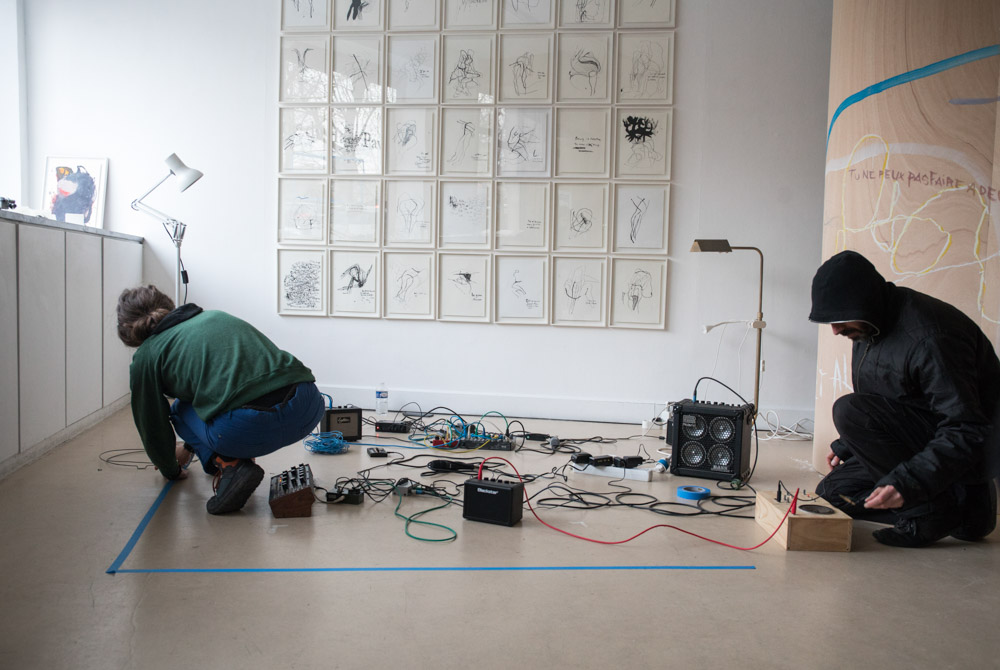

Lors de la performance, j’ai fait apparaître des lignes à la peinture bleue sur la feuille de bois. Le lendemain, j’avais invité deux artistes qui travaillent sur le son, la danse et la manipulation d’objets, Magali Albespy et Kecap Tuyul, du groupe M.A.K.T. Sono. Magali est une danseuse et une performeuse qui travaille avec les objets : certains objets activent des gestes, et certains gestes activent des objets. Kecap utilise des outils sonores pour fabriquer des glitchs. Il s’intéresse à ce qui déraille, à ce qui ne marche pas, à ce qui dysfonctionne, à ce qu’il ne contrôle pas. Dans la performance qu’ils ont faite tous les deux, j’ai vu énormément de résonances inattendues. Magali avait amené du scotch bleu, et elle s’est mise à tracer un carré bleu au sol, qui répondait à la ligne bleue que j’avais dessinée sur le mur. C’est dingue qu’elle ait amené ce scotch bleu alors qu’elle n’avait pas vu ce qui s’était passé la veille !

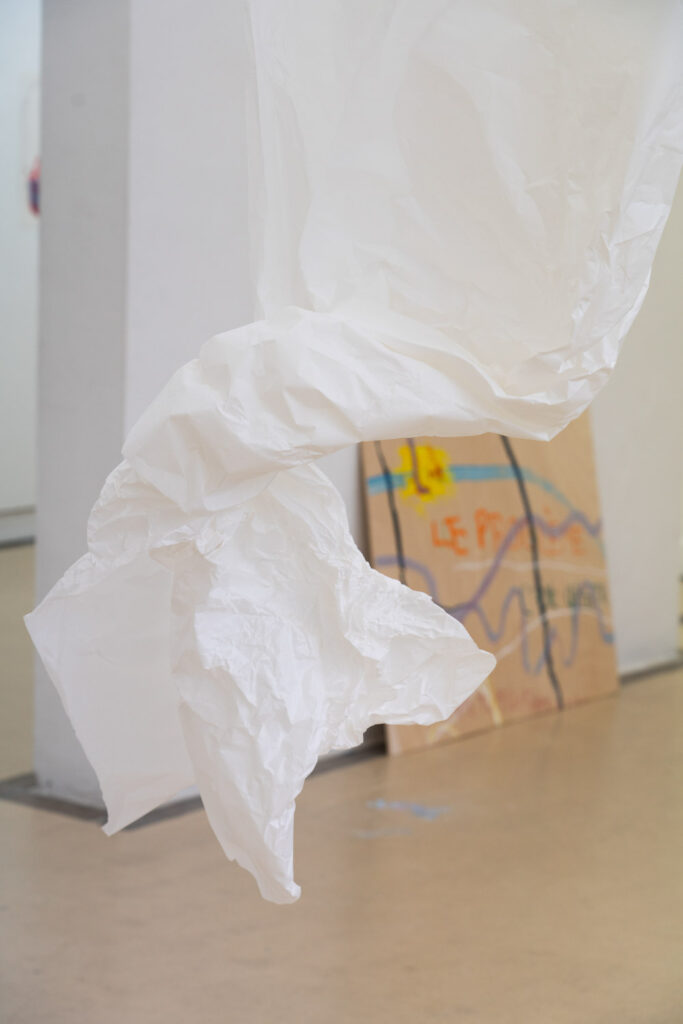

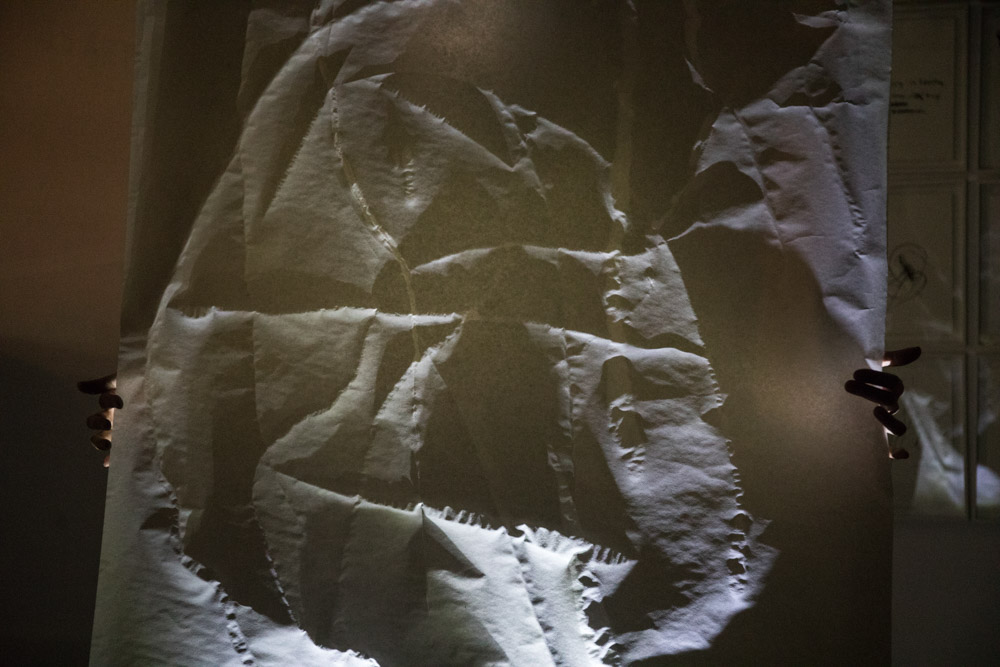

Le soir, il y a eu une proposition de poésie sonore, où j’ai improvisé à partir de textes sur mon lutrin, accompagnée par Laurent Sériès et Niels Mestre. Et il y a eu une dernière série de performances avec une feuille, accompagnée par la violoncelliste Séverine Ballon. Dans cette performance, il y a plusieurs dimensions, qui se sont affinées au fur et à mesure : j’appuie avec un pinceau sur la feuille de manière à faire apparaître des formes en creux. Je la transforme en sculpture, en la froissant, j’en fais une excroissance de mon corps... La feuille-sculpture née de la performance est ensuite restée dans l’exposition pendant plusieurs jours – aux côtés de la feuille de bois, comme une superposition de traces, rendant compte de ce qui s’était déposé.

Lors de cette performance qui a eu lieu 4 fois – 3 fois avec Séverine et une fois seule – j’ai pris conscience du son que je produisais ; comme je ne sentais pas la feuille, et qu’il faisait sombre, je me repérais avec le son. Le son me donnait des informations sur ma position dans l’espace. Si il n’y avait pas la feuille, je ne pourrais pas bouger comme ça. A certains moments, Séverine joue avec la résonance de sa voix et celle des cordes de l’instrument. A la fin, elle s’arrête, et on n’entend plus que le son de la feuille. J’ai trouvé intéressant que la feuille produise du son, comme un dialogue avec l’instrument. Dans Corps-bruit, les musiciens s’occupent entièrement de l’aspect sonore. J’aimerais poursuivre là-dessus, et travailler avec mon trouble de la sensibilité superficielle : travailler avec des objets, les traiter par le son, sculpter le toucher par le son– comme une cartographie de mes mains aveugles. Avant je compensais avec les yeux – maintenant, je peux affiner cette sensation par le biais du son. Cette performance m’a permis de découvrir une nouvelle dimension. Certains artistes ont des idées et ils créent à partir de ces idées. Moi j’articule une pensée à partir de ce que je fais.

12.02.2022

—

SIMONETTA PARISI

JACQUES POCHAT

Simonetta Parisi

Jacques Pochat

—

Simonetta Parisi joue du santour, un instrument iranien à cordes frappées, avec différents objets (baguettes, archet…) ou à mains nues. Jacques Pochat est saxophoniste, il alterne différents modes de jeu : phrases mélodiques, textures, percussions…

Selon le principe de correspondances initié par Aurélie Denis, cette performance inaugurale établit un dialogue entre la musique du duo et les encres de Chine présentées dans l’exposition ; la dynamique, la forme, le tracé des lignes entrent en résonance directe avec les dimensions sonore, visuelle et gestuelle de l’improvisation.

12.02.2022

—

AURÉLIE DENIS

XAVIER MUSSAT

Aurélie Denis

Xavier Mussat

—

Aurélie Denis (danse, dessin) et Xavier Mussat (guitare étendue) travaillent ensemble depuis cinq ans à la création de formes scéniques singulières, selon un principe d’écoute et de regard réciproque.

Pour Le souffle court, les deux artistes proposent une performance au cours de laquelle Xavier Mussat improvise une pièce sonore de trois heures, tandis qu’Aurélie Denis investit l’espace de la galerie, modifié par l’installation in situ d’une grande « feuille de bois » courbe, fabriquée sur mesure à l’échelle du corps de la performeuse.

Aurélie Denis fait appel à la proprioception (perception profonde des différentes parties du corps et de leurs relations) pour se situer dans cet espace, évaluer le volume, l’échelle et la texture de la structure de bois. Dans la continuité de ce mouvement, elle entre peu à peu dans un processus de « dessin-écriture », cherchant à déjouer ses propres limites, à en déduire de nouveaux gestes. La performance est une tentative d’étirement du temps scénique et du langage, la recherche d’un souffle long.

13.02.2022

—

M.A.K.T SONO

M.A.K.T SONO

—

Magali Albespy et Kecap Tuyul ont formé le duo de musique électronique M.A.K.T Sono à partir d’une appétence commune pour les pratiques improvisées et l’indétermination. Leur collaboration repose sur l’exploration de diverses configurations de jeu grâce à un appareillage électronique modulaire propre à générer des situations instables, à déjouer la maîtrise instrumentale. M.A.K.T Sono expérimente des formes à la fois ludiques et méditatives, fait dialoguer le geste et le son, l’activité et l’inactivité, la machine et le vivant.

Aurélie Denis a rencontré Kecap Tuyul autour de la notion de glitch (chez Kecap Tuyul, les défaillances électroniques nourrissent la matière sonore, chez Aurélie Denis, les « sauts » neuronaux produisent des mouvements incontrôlés ou inattendus qu’elle intègre à sa danse). Elle a rencontré Magali Albespy lors d’un atelier (mouvement, objet, son) que cette dernière dirigeait.

L’invitation de M.A.K.T Sono à la galerie du Haut-Pavé est née de cette double rencontre, autour de notions et de préoccupations partagées.

13.02.2022

—

AURÉLIE DENIS

LAURENT SÉRIÈS

NIELS MESTRE

Aurélie Denis

Niels Mestre

Laurent Sériès

—

Aurélie Denis (voix, objets), Niels Mestre (guitare, objets sonores) et Laurent Sériès (objets sonores, percussions) se connaissent pour avoir expérimenté différentes configurations en duo. La performance présentée à la galerie du Haut-Pavé est leur première création à trois.

En interaction avec Niels Mestre et Laurent Sériès, Aurélie Denis développe une improvisation vocale à partir de textes imprimés posés devant elle ; elle en extrait un mot, un syntagme, qu’elle répète, déroule, déforme, extrapole. Le trio fait flèche de tout bois – paroles, sons, musique, objets – pour tenter de saisir le fil d’une narration.

22.02.2022

—

LEAF

LEAF

—

LEAF est une performance musicale et chorégraphique d’Aurélie Denis (danse) et de Séverine ballon.

Aurélie Denis trace des lignes sur une grande feuille de papier. Des espaces se créent...

Un réseau de trajectoire apparaît. Suivant ce « dessin », la feuille se plie sous les mains de la performeuse, qui accompagnent, plus qu’elles ne la dirigent, la transformation.

Qui manipule qui ? On ne sait plus, la feuille se modifie doucement jusqu'à devenir un instrument sonore. Le son de la feuille profite de la réverbération de la galerie pour s'amplifier. Le violoncelle entre en dialogue avec la performance de manière poétique et intime avec des sons frottés, de bas volume pour jouer avec la réverbération de la galerie.

AURÉLIE DENIS

—

Aurélie Denis vit et travaille à Paris.

Sa pratique fait entrer en résonance écriture, dessin et performance.

C’est une enquête sur les trajectoires, les temporalités et les potentialités d’un corps.

Elle développe depuis plusieurs années un travail sur le mouvement et la proprioception, compréhension fine des sensations internes.

mail : aureliemdenis@gmail.com

instagram : @aurelie_maud_denis

ARTISTES INTERVENANTS

—

Jacques Pochat

Laurent Sériès

Merci à la galerie du Haut-Pavé

et au cabinet Saint Lambert

CRÉDITS

—

Photos de l'exposition :

Photos des performances :

Captation vidéo et montage :

Lumière performance « Feuille de Papier » :

Structure Bois :

François Deleury

Site :